英漢翻譯理論與實踐(第二版) | 生病了怎麼辦 - 2024年6月

英漢翻譯理論與實踐(第二版)

本書結合翻譯理論與實踐,除了介紹翻譯技能,更著重培養譯者的翻譯觀,使之對翻譯這種跨語言、文化的活動有深刻理解。在理論方面,綜合說明翻譯基本概念、技巧,以及與語言文化的對比關係,也包括中西翻譯理論的介紹。實踐方面,節錄政治、商業、新聞、科技、文學等各種領域的範文做為練習,審慎挑選參考譯文,加上精闢剖析、點評與批改意見,是理論與實踐兼備的重量級完整著作。

本書特色

1.以淺顯文字介紹翻譯理論,以及實際翻譯時的技巧 2.點出英翻中譯者易遇到的問題,提供改善的方法 3.培養以思想、觀點為主,亦注重技巧的翻譯觀

作者簡介

葉子南

浙江紹興人,於美國加州太平洋大學獲英語教學碩士學位。曾在杭州大學教授英漢翻譯課,現任教於美國加州蒙特瑞國際研究學院口譯筆譯學校。早年從事大量科技翻譯工作,近年來主要研究方向是翻譯理論和翻譯教學。

PART 1 理論技巧篇01翻譯的基本概念和問題02從語言文化對比角度看翻譯03文化與翻譯04翻譯的過程05翻譯的基本技巧06翻譯單位07套語的翻譯08前景化概念在翻譯中的應用09翻譯中的西化表達法10翻譯理論及其在翻譯課程中的作用11尤金.奈達和他的翻譯理論12彼得.紐馬克和他的貢獻13認知隱喻理論和翻譯實踐14文學翻譯簡述15翻譯前的文本分析16提高翻譯的準確性

PART 2 翻譯實踐篇01 Van Gogh02 The Meaning of the 21st Century03 Congestive Heart Disease04 A Software Agreement05 Liberate Mediacast Server06 An Agreement between a Hospital and a Patient07 Mayhew08 New York is Nothing like Paris (An excerpt from Here is New York)09 Quicksands10 On Friendship (essay)11 On Friendship (poem)12 The Dover Beach13 翻譯練習

自序

翻譯教程、翻譯技巧之類的書可謂汗牛充棟。因此,要想再出版一本介紹英漢翻譯的書,似乎很難找到充分的理由。然而,最近幾年在北美教授英漢翻譯,我的上述想法漸漸有些改變。我發現,雖然不少介紹英漢翻譯的書不乏真知灼見,可也有為數不少的傳授訣竅技巧的書籍顯得急功近利,忽略了培養譯者翻譯觀的重要性。技巧的介紹當然不可或缺,可是從長遠來看,往往不足以造就一個合格的翻譯通才。翻譯中並沒有多少可以衣缽相傳的錦囊妙計,需要的是譯者本身對翻譯這一跨語言活動的深刻領悟。翻譯教學與其說應著重傳授幾套「拳術」,不如說應該培養這種對英漢兩種語言文化異同的洞見與頓悟。 這正是本書寫作的緣起。

如上所述,本書著重培養譯者的翻譯觀,但並不偏廢技巧的介紹。在某種意義上說,我們生活的時代並不器重思想與觀點,而更喜歡一些立竿見影的方法。所以,要在目前盛行技能和訣竅這樣的時代裡,提倡培養以思想、觀點為主的翻譯觀並非易事。

本書第一部分首先提出了英漢翻譯中最常提出的問題,以期引出討論的話題。然後作者從不同角度,圍繞這些根本性的問題加以討論,既涉及翻譯中治本的問題,如從語言文化對比角度看翻譯,文化與翻譯等內容,也涉及翻譯中治標的題目,如翻譯技巧、翻譯單位等章節﹔既有中國譯論的概述,也有西方譯論的介紹﹔既有淺顯的涉筆,也有深入的討論﹔既有歷史的回顧,也有未來的展望。作者希望這些討論能激發讀者對翻譯這項跨文化的語言活動進行深刻的思考,成為孕育某種翻譯觀的基礎。作者相信,如果有一個正確的翻譯觀,技巧之類的操作方法往往會水到渠成。

本書的另一個特點是理論與實踐的結合。如果說第一部分屬於翻譯的務虛篇,那麼本書的第二部分則是務實篇。作者以提供不同譯文,加注和評論的方式,將第一部分的內容有機地融入第二部分。所選的翻譯練習包括的範圍非常廣泛,有政治、商業、新聞、科技、文學等。通過這些翻譯練習,讀者可能對第一部分的理性內容有一個感性的認識。

本書還有一個特點,即用淺顯易懂的文字將翻譯理論通俗化。為了能讓更多的人能看懂本書,作者還在書中使用了不少一般生活中常用的比喻,為呆滯的理論穿上一件生動的衣裳。

最後,應該說明的是本書強調以譯入語為依歸的譯法。這種觀點的形成不僅僅是基於實用的目的,而且也因為我對中國語言的偏愛。在北美生活了近十年以後,我對中國語言似乎愈加情有獨鐘。我有時驚嘆於漢語意合的高超本領。幾個孤單的漢字,一經作者安排,居然能創造出驚天 地動鬼神的篇章,而細查漢字的安排,卻並非合乎邏輯常理﹔然而正是這種無拘無束的、鬆散的 遣詞造句方法,使文字擲地有聲,使意境油然而起。

在現代化勢不可擋的今天,我們這些在兩種 語言間工作的人難道不應給予這種獨特的文字一些獨特的關照嗎?難道我們在翻譯過程中可以用 形式上精確得天衣無縫的句子結構來取代這種簡潔活潑的文字嗎?失去了漢語意合的特點,就失 去了文化的精華所在,那麼,有朝一日,當我們驀然回首時,也就看不到那燈火闌珊處的人了。

我要特別感謝著名翻譯理論家尤金奈達博士(Dr. Eugene A. Nida)在百忙中閱讀本書的英文摘要,並為本書寫序。我還要感謝北京大學辜正坤教授利用假期時間閱讀了全部手稿,提出了寶貴 意見,並以短序褒獎本書。此外,在本書寫作過程中,蒙特瑞國際研究學院口譯筆譯學校中文翻譯專業 負責人鮑川運教授給予了我極大的鼓勵與支持﹔我的同事Lydia Hunt教授、加州太平洋大學 Jean Longmire教授、杭州大學任紹曾教授也從不同方面給予了幫助,在此一併致謝。

我當然不會忘記 我校中文翻譯專業的學生,他們積極熱情的課堂討論是促成本書問世的一個不可替代的因 素。在本書出版過程中,書林出版社陳慧芬小姐在諸多方面大力協助,特此致謝。最後,我還要特別感謝我的夫人楊憶平。她在繁忙的工作之餘,閱讀了本書的理論部分,並提出了寶貴意見。

本書只是一種嘗試,旨在拋磚引玉。希望譯界行家多多指正。

第一章 翻譯的基本概念和問題1、翻譯基本問題的提出什麼叫翻譯?廣義地說它包括的範圍很廣,甚至可包括語言和非語言符號之間的轉換。但我們這裡不想把這個題目鋪得太開闊,我們只集中在語言上。所以我們要討論的翻譯就是指如何將某一語言活動的言語產物轉換到另一語言中去。嚴格地說,翻譯還應包括某一語言內不同變體間的轉換,如將屈原的詩譯成現代詩,將曹植的《洛神賦》譯成白話文,都應屬於翻譯,因為這類翻譯同樣要克服時空兩方面的困難,幾千年前的漢語和今日的白話漢語雖都屬於漢語,但畢竟差別太大。戰國時代的文化和今日中國文化雖有一脈相承的關係,但也不能同日而語。正因古今有差別,所以才有必要將古文譯成現代白話文。在這類翻譯的過程中譯者遇到的困難會和英漢翻譯中的困難完全兩樣,但就其本質而言,兩類翻譯頗有雷同之處。不管是那類翻譯,語內也好(intralingual),語際也罷(interlingual),核心問題仍然是如何把原文的意思在譯文中說出來。儘管古今中外的學者譯家回答這個問題的方式方法可以截然不同,這個核心問題並不隨著時間的推移而變化。有人把這個問題歸納成「忠實」這個概念,也有人認為“忠實”這個概念不夠科學,所以提出了一些更嚴謹的概念,讓人耳目一新,如功能對等、等值、信達雅等等。隨著現代語言學的發展,各類應用語言學分支學科應運而生,探索翻譯的工具越來越得心應手,在這種新工具、新方法的幫助下相信新的概念還會出現。但這不會改變翻譯的本質,翻譯就是在某一特定的社會環境內進行交流的過程,假如這麼說仍然不夠大眾化的話,那麼可以用下面的話概括翻譯的定義:把原文中的意思在譯文中表達出來。這句普通人都聽得懂的話落實起來並不容易。問題出在「意思」兩個字上。There is a book on the table這句話的意思清清楚楚,翻譯起來不至於有什麼問題。只要將後面的地點提前到句首,就是一句地道的中文句子。但有些句子如照字面直接譯過來意思就會不夠清楚。句子中的有些意思會緊緊地結合在語言本身的形式上,使得譯者不得不考慮將語言的形式也照搬過來,《傲慢與偏見》開頭一句是這樣的:It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife。本句中的a truth universally acknowledged和後面的that子句的位置在譯文中就不宜顛倒,因為原文文字前後的排列可以產出一種譏諷的口氣,這句隱含的意思是:Although this is not a universal truth, the social conventions of money and marriage are such that a lot of people go about behaving as it were true。儘管單從翻譯技巧上看,可將 It is a truth universally acknowledged 放到後面,但譯者還是有必要依照原文的句法結構。有時意思和語言結構完全綁在一起,而英漢兩種語言結構上又水火不相容,這時就造成不可譯性(untranslatability),如在 The air war heats up as the air war heats up這句話中,作者故意在語音層上玩弄了一個小「把戲」,將音和意緊緊地結合在一起,構成不可譯性。本句的背景是北約對科索佛空襲,air war既可指空襲,也可指傳媒競相報導,兩個用法在英文語義場上有聯繫,但在中文裡卻無法將空襲和傳媒戰用一個語言單位表達,譯者結果就無法也和原作者那樣重現原文的語言「把戲」。

為什麼總是買到賠錢股?:從「行為投...

為什麼總是買到賠錢股?:從「行為投... 大人症候群——原來長大,就是安靜地...

大人症候群——原來長大,就是安靜地... 為美好的世界獻上祝福! (15) ...

為美好的世界獻上祝福! (15) ... 台灣受虐症候群(上冊):台灣受虐症...

台灣受虐症候群(上冊):台灣受虐症... 超奇效心率健走法:1天10分鐘,搭...

超奇效心率健走法:1天10分鐘,搭... 台灣受虐症候群(下冊):台灣受虐症...

台灣受虐症候群(下冊):台灣受虐症... 老屋學校

老屋學校 第一本複雜性創傷後壓力症候群自我療...

第一本複雜性創傷後壓力症候群自我療... 手套妄想症候群:手套X美男子,在若...

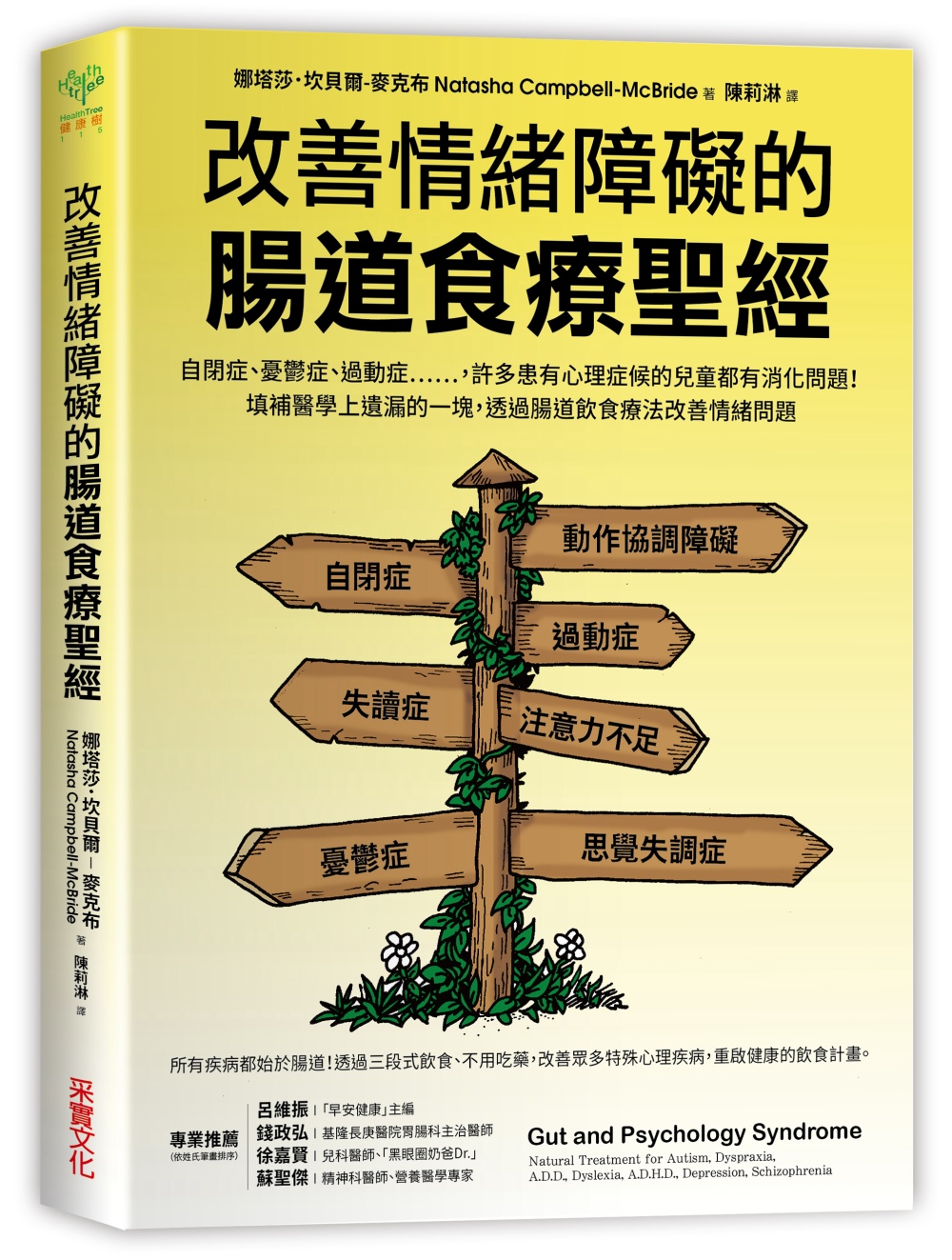

手套妄想症候群:手套X美男子,在若... 改善情緒障礙的腸道食療聖經:自閉、...

改善情緒障礙的腸道食療聖經:自閉、...