孩子的DQ很重要:優質管教新觀念 | 生病了怎麼辦 - 2024年6月

孩子的DQ很重要:優質管教新觀念

為了幫助父母更有效地管教孩子,我提出了DQ Factors的理論。DQ這兩個字母代表「教養智能」(Discipline Quotient),指的是行為表現﹔而所謂DQ Factors是決定行為的心理因素,簡言之就是行為動機。 臨床經驗告訴我,孩子行為不當的原因雖可歸納為四種類型﹔但有一點是所有孩子的共通性,那就是他們都渴望受到重視,也就是實現「自我肯定」(feel significant)。換句話說,要了解孩子真正的動機,我們必須先注意到這種共同的人性需求。 提到每個人的行為,都是受到「自我肯定」這種需求的驅使﹔所以孩子犯錯,並非有意要讓父母氣得半死,他可能只是感到沒自信或缺乏大人關心,才會做一些極端的事情。最糟的是他已經到自我排斥的地步,覺得自己差勁到根本不值得被愛(unlovable),那問題就更嚴重了! 然而經驗豐富的我必須承認,在教育自己兩個孩子的過程中,也犯了許多錯誤。 我的大女兒五歲時,是家人和朋友眼中的小天使﹔只要看到大人的一個眼神,就會乖乖聽話,很少讓我煩惱她的管教問題。因此我沾沾自喜,覺得自己是個成功的父親。 等到我的兒子出世,一切就改觀了,他可說是我見過最固執的孩子!我們能讓女兒聽話的方法,對他都沒什麼效果。他不但不像姊姊會察言觀色,對於受到的各種處分,根本是抱著嘲弄的態度。於是我的形象大受影響,從大家公認的管教專家,變成了一個連自己孩子都罩不住的父親,專業能力備受直疑。 我和妻子努力了很多年,好不容易孩子已較為成熟懂事。我們經歷了父母們都會有的種種挫敗感,也深刻地體會到,孩子都會隨著成長而蛻變,父母的規範及管教方法也不能一成不變。 更重要的是,每個孩子都有其獨特的行為特質,做父母的不能期望用完全相同的方式,來管教所有的子女。我就曾因這種不正確的想法而得到教訓。 進行DQ研究的同時,我也將心得應用在自己的孩子身上。現在我的孩子都已長成十幾歲的青少年有虔誠的宗教信仰,在學業及課外活動各方面都表現傑出,也從來沒有喝酒或接觸毒品。孩子是我們做父母的驕傲,也是DQ理論功效的實例。 本書介紹的DQ理論,是經過多年的研究,將孩子的行為動機分為四大類,目標在於幫助父母了解孩子的問題根源,以具備更好的管教能力。此外必須強調一點:沒有人比父母更了解自己的孩子。本書只是提供一些管教上的參考,真正在處理孩子的行為問題時,父母仍需相信自己的直覺和常識。 假設你的孩子總是忘記把作業帶回家,考試成績也一塌糊塗,你覺得他八成是腦子出了問題,才會這麼健忘!不管你怎麼打罵,取消他的活動,甚至無所不用其極地用賄賂的方法,成效仍然不彰。孩子就算有一陣子略有改善,沒過多久就又故態復萌了。 大多數的父母遇到這種情形時,會想採取更嚴厲的方法管教;但往往所有能用的招式都傾囊而出了,孩子還是毫無長進。其實,不管父母怎麼處罰,對孩子的威嚇作用都比不上內心真正的恐懼:他害怕被人瞧不起!如果孩子的表現不如同學,在自尊心驅使下,他會設法讓自己不那麼難堪。忘記帶回作業,就是潛意識讓他逃避的一種行為﹔只要沒把作業或課本帶回家,孩子就有理由不讀書。 這樣一來,他的破成績只表示他「太健忘或太懶散」,總比被批評是無能或愚蠢要好得多了。 雖然這麼說會像是一般的心理輔導人員所說的:成天在呼籲別處罰孩子,以免傷害他們的幼小心靈。其實剛好相反!適度地管教孩子絕對有必要,偶爾打幾下屁股也不會有什麼不良影響。重點是想奉勸大家,不管用什麼方法管教,請務必先了解孩子犯錯的動機,也就是要找出孩子的DQ Factor。有了這層了解,父母就可以因應不同的動機類型,選擇適用於自己孩子的管教方式。作者簡介 作者辛諾曼博士曾擔任十年警察公職,在他擔任SWAT(Special Weapons and Tactics:美國的特種警察部隊,專長特殊武器及戰略的使用)人質談判專家期間,他開始對心理學的研究產生興趣,於是他選擇重回校園讀書,一邊工作一邊唸書、做研究,最後順利取得Sierra University心理學博士學位。之後他辭掉了警察的職業,開始正式從事家庭諮商服務,並擔任洛杉磯地區電台談話性節目的主持人,曾上過超過250個廣播及電視節目。 他以幽默的筆調,反省自身教育子女的方式﹔並根據多年的專業臨床經驗,指導父母透過簡單的評估過程,找出子女行為問題的原因。他認為:「所有的父母應把孩子視為是上天賜給我們的禮物,他們成長得很快,總有一天要離開家裡,追求自己的天地。因此,我們更要格外珍惜與孩子相處的每一分時光。」

上癮的治療與陪伴:全人關懷心靈輔導手冊

上癮的治療與陪伴:全人關懷心靈輔導手冊 創新的擴散-為什麼有些好觀念、好產...

創新的擴散-為什麼有些好觀念、好產... 人類行為與社會環境——生物學、心理...

人類行為與社會環境——生物學、心理... 健康,從養胃開始

健康,從養胃開始 想法轉個彎,就能掌握好心情:認知療...

想法轉個彎,就能掌握好心情:認知療... 搖滾狂人:奧茲·奧斯本自傳

搖滾狂人:奧茲·奧斯本自傳 哈佛醫學院的SMART壓力管理訓練...

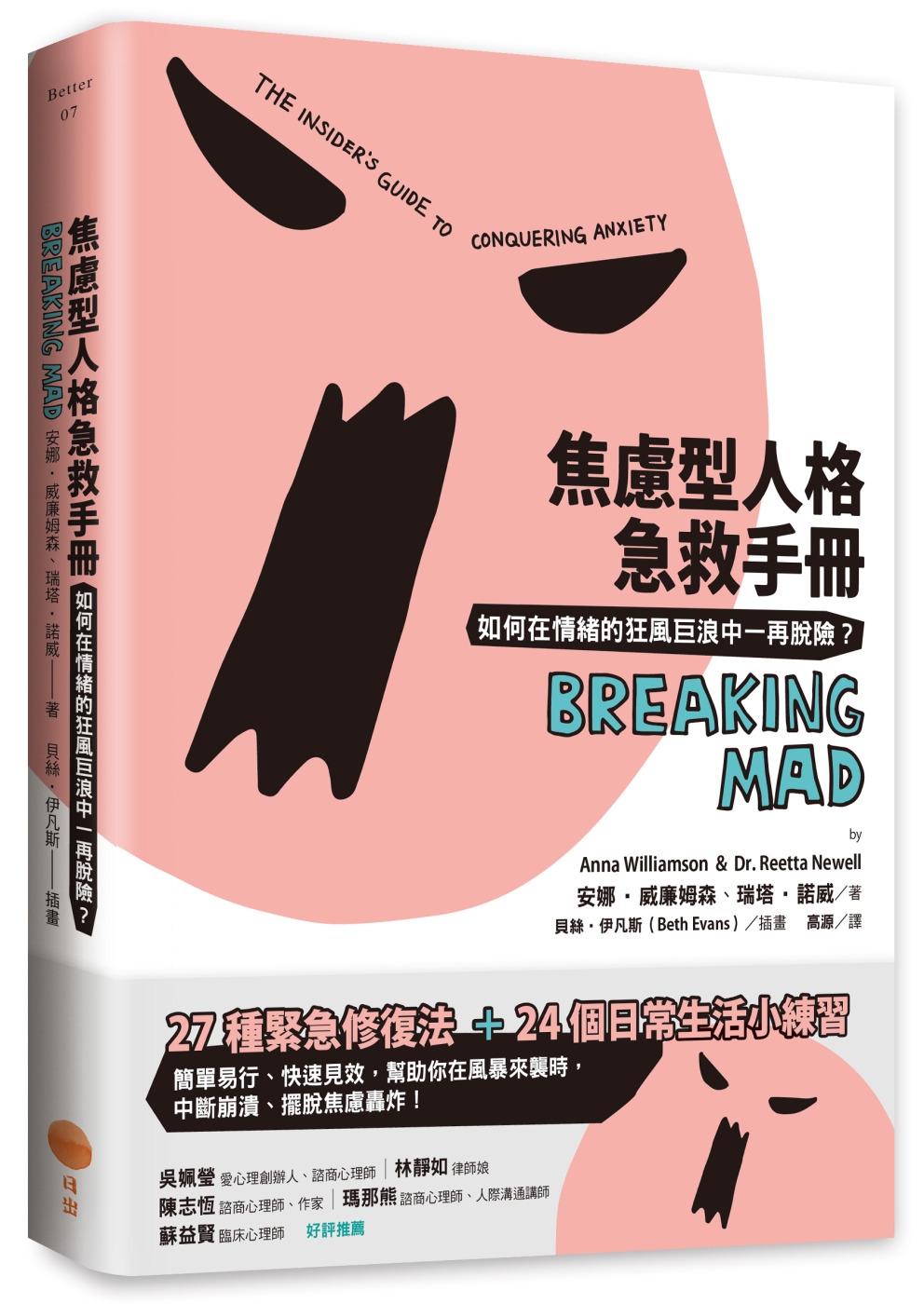

哈佛醫學院的SMART壓力管理訓練... 焦慮型人格急救手冊:如何在情緒的狂...

焦慮型人格急救手冊:如何在情緒的狂... 我的青春期:青少年心靈成長指南

我的青春期:青少年心靈成長指南 醫學人類學

醫學人類學